Qui a peur du langage inclusif ?

La semaine dernière, j'avais le moral dans les chaussettes. Cette semaine, je déborde d'énergie. Les montagnes russes des émotions, c'est dans la vie de tous les jours mais aussi dans la pratique du langage inclusif. Cette semaine, on décortique le grand paradoxe des émotions qu'il suscite : la peur et la joie.

« En 2025, choisirez-vous la peur ou la joie ? » C’est avec cette question que j’ai lancé il y a quelques semaines un post LinkedIn qui a suscité de nombreuses réactions et republications.

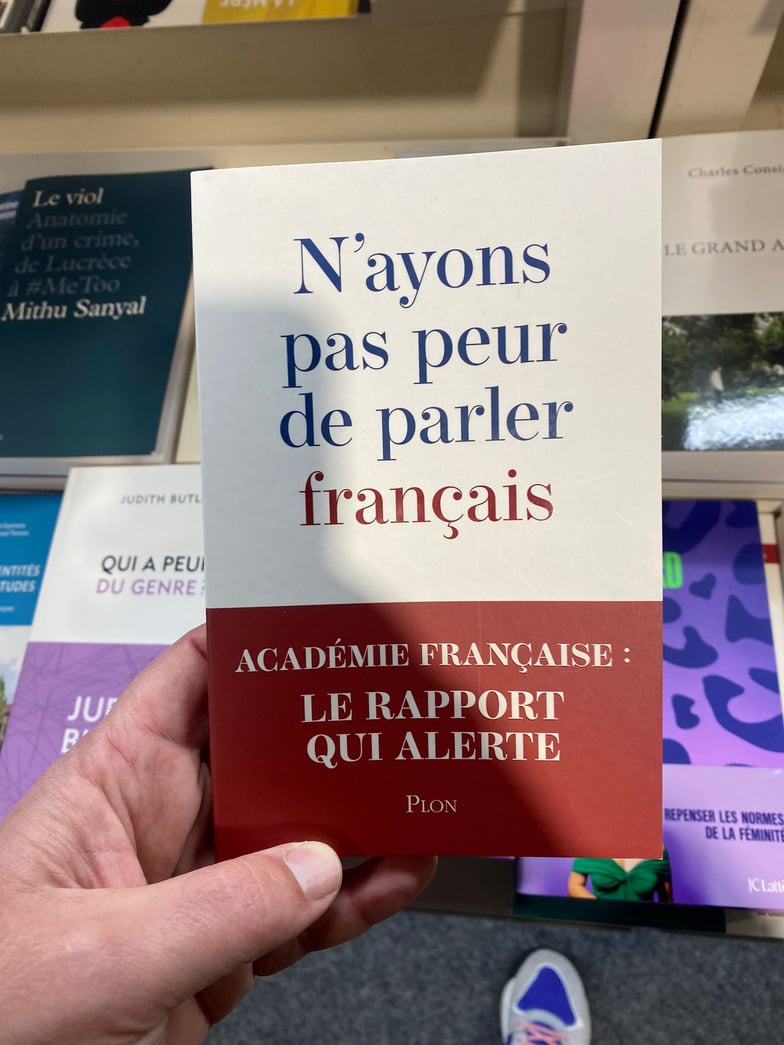

Le point de départ de ce post, c’était la collusion entre la couverture du nouveau livre de l’Académie Française N’ayons pas peur de parler français et celle du dernier numéro du Nouvel Obs sur Le pouvoir de la joie illustrée par un portrait souriant de Thomas Jolly.

La mise en miroir de ces deux images est pour moi absolument symptomatique du grand paradoxe des émotions qui sont mises en jeu quand on évoque le langage inclusif. Il fallait donc un peu plus d’un post pour vous en parler.

Côte face : la peur de mal dire

La peur est une émotion très puissante pour empêcher l’action. Et quand on parle de langage inclusif, la peur est aussi bien instrumentalisée par les opposant·es à cette pratique qu’elle est ressentie comme un frein par celles et ceux qui aimeraient bien s’y mettre.

Du côté des personnes ou institutions qui ne veulent pas entendre parler de langage inclusif, au premier rang desquelles l’Académie française, utiliser la rhétorique de la peur sert de repoussoir.

Le livre présenté ici est est la version longue d’un rapport qui « alerte » sur les dérives de l’utilisation excessive de l’anglais dans le quotidien des personnes francophones et les administrations, et qui « mettrait en péril », comme le langage inclusif, la langue française. Outre le fait que Le français va très bien, merci, et que les apports du franglais ne sont en aucun cas dangereux pour sa pratique, au contraire (voir, sur ce point, les arguments des linguistes qui étudient le sujet avec une approche scientifique, pas démagogique), le titre du livre est présenté sous la forme d’une injonction : ne pas avoir peur de parler français.

Mais il faut se poser la question suivante pour comprendre toute la perfidie (oui, je suis fâchée fâchée) de l’Académie française : aujourd’hui, qui a peur de parler français ?

Qui a peur de prendre la parole par crainte d’être jugé·e sur son expression, son élocution, son accent « non parisien » ou « étranger » (whatever that means, en bon anglais) ?

Qui a peur de faire une erreur de conjugaison, d’orthographe ou de vocabulaire, et par conséquent ne s’exprime pas dans l’espace public ou privé, ou subit une discrimination dans les processus de recrutement ?

Pas les personnes qui maîtrisent sur le bout des doigts les subtilités les illogismes de la langue française (à faire pleurer d’un rire jaune (expression dont l’étymologie n’est pas du tout celle que je pensais (oui je vais me mettre à faire plein de parenthèses comme Philippe Jaenada (lisez ses livres)))) et défendent sa pureté. Mais celles et ceux qui subissent la glottophobie, c’est-à-dire une discrimination basée sur sa pratique de la langue. En vrac, les personnes étrangères qui vivent en France, les personnes qui vivent dans des milieux éloignés de la culture légitime (celle considérée comme telle par les élites intellectuelles : la musique classique mais pas Aya Nakamura, en gros), les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage.

Mais la peur ne s’arrête pas là.

...