arnaque "pour tous"

Galette pour tous, yoga pour tous, santé pour tous : de la revendication des droits politiques et sociaux à l'accès aux produits de grande consommation, nous vivons l'ère du "pour tous". Pourtant, cette expression porte gravée en elle-même un paradoxe : elle n'exclut pas franchement les femmes, mais ne les inclut pas non plus. Vous voyez la diff ?

Récemment, je me suis de nouveau intéressée aux recherches des internautes sur le langage inclusif. Parmi celles qui ont les plus gros volumes de requêtes : "bonjour à tous écriture inclusive", "tous en écriture inclusive", "tous inclusif", "tous et toutes écriture inclusive".

Dans la liste des mots réputés difficiles en écriture inclusive, "tous" est au sommet, avec "nombreux" et "ceux".

Cela démontre bien que les internautes ne s'y trompent pas : ce mot dont la signification même est censée être englobante ("tous" signifie "l'ensemble, la totalité sans distinction", au cas où vous vous posiez la question) n'est pas si englobant que ça.

Et il y a une expression en particulier qui cristallise ce paradoxe, une phrase qu'on voit très souvent en publicité : le fameux "pour tous".

Petite histoire "pour tous"

À votre avis, de quand date la première occurrence de l'expression "pour tous" ? J'ai posé la question à mon IA préférée, et voilà ce que j'en retiens.

En gros, on peut définir 3 phases :

À l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'idée de "pour tous" (même si ce n'est pas dans cette formulation) est utilisée principalement pour s'adresser à une communauté religieuse (toutes les personnes unies par une même foi).

À partir du 18e siècle, le "tous" devient politique, avec la notion des droits pour tous, dont un des textes fondateurs est la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" de 1789, qui commence par "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" et parlent de "tous les citoyens". A ce stade, rappelons que quand on parle des hommes, on parle bien des êtres humains de genre masculin puisque les femmes (tout comme les esclaves et les enfants) sont exclues du périmètre de ce texte. "Tous les citoyens" sont donc bien "Tous les hommes citoyens". L'universalité dépasse les classes sociales mais pas le genre ou les origines ethno-raciales.

Au 20e siècle, l'expression "pour tous" apparaît dans cette forme, pour revendiquer l'accès de "toutes les personnes" à "tous les droits" notamment sociaux, mais aussi, avec le développement de la société de consommation, des produits et des services.

À l'époque contemporaine, l'idée de "pour tous" est donc très liée à la notion d'accès du plus grand nombre à un service d'utilité publique ou à un produit de grande consommation.

Et la publicité en a fait un slogan omniprésent.

"Pour tous" : une rivière de pensée adorée par la pub

Je vous ai déjà parlé du concept de rivière de pensée, ces automatismes, notamment de langage, acquis à force de répétition, et dont on ne songe même plus à questionner la pertinence ou la précision.

Utiliser le masculin dit générique pour parler à tout le monde, c'est une rivière de pensée : elle n'est pas spécifique à la pub puisque tout le monde le fait, partant de cette idée que le masculin serait neutre. Mais la pub offre des exemples très concrets de cas dans lesquels ce masculin devient absurde, comme avec certains slogans ou publicités sur le lieu de vente (PLV).

Quand en communication on cherche à faire passer le message qu'un produit ou un service est accessible au plus grand nombre, brandir "pour tous" en étendard est donc une formulation très fréquente.

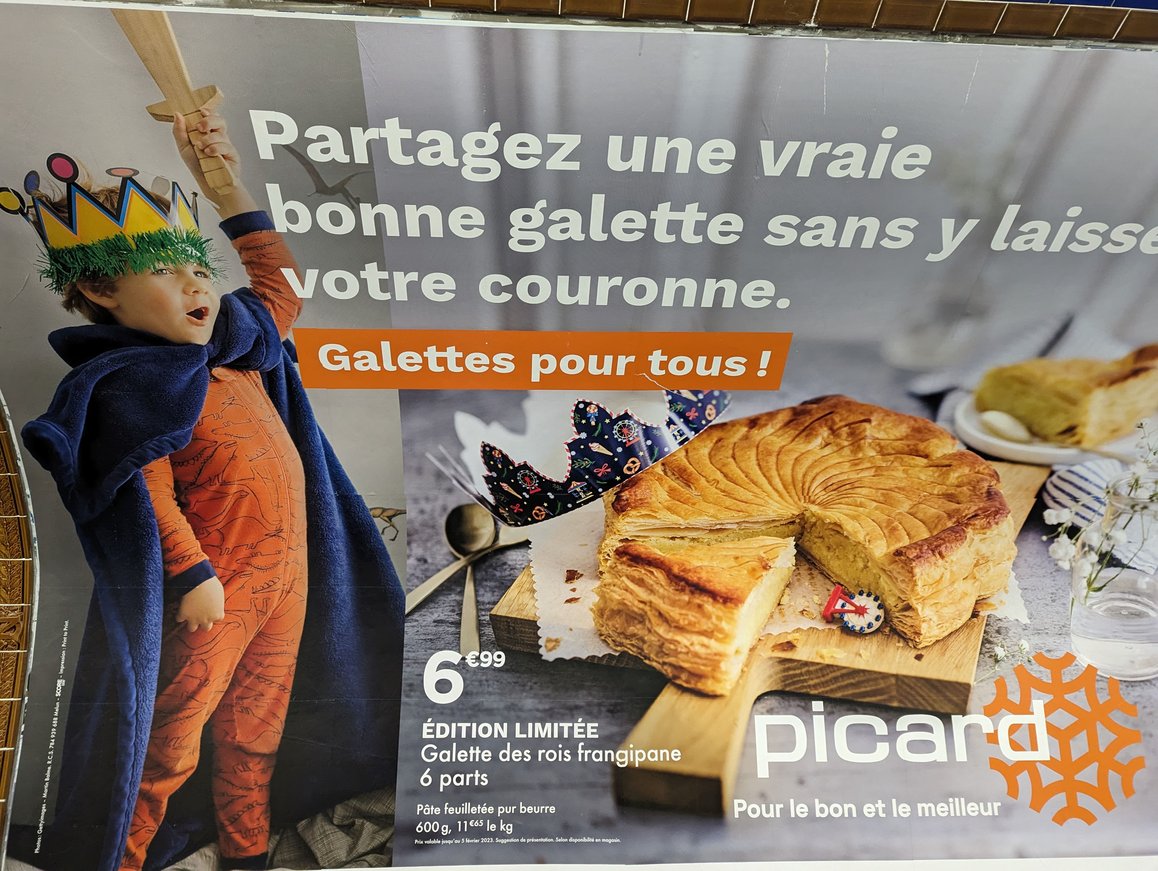

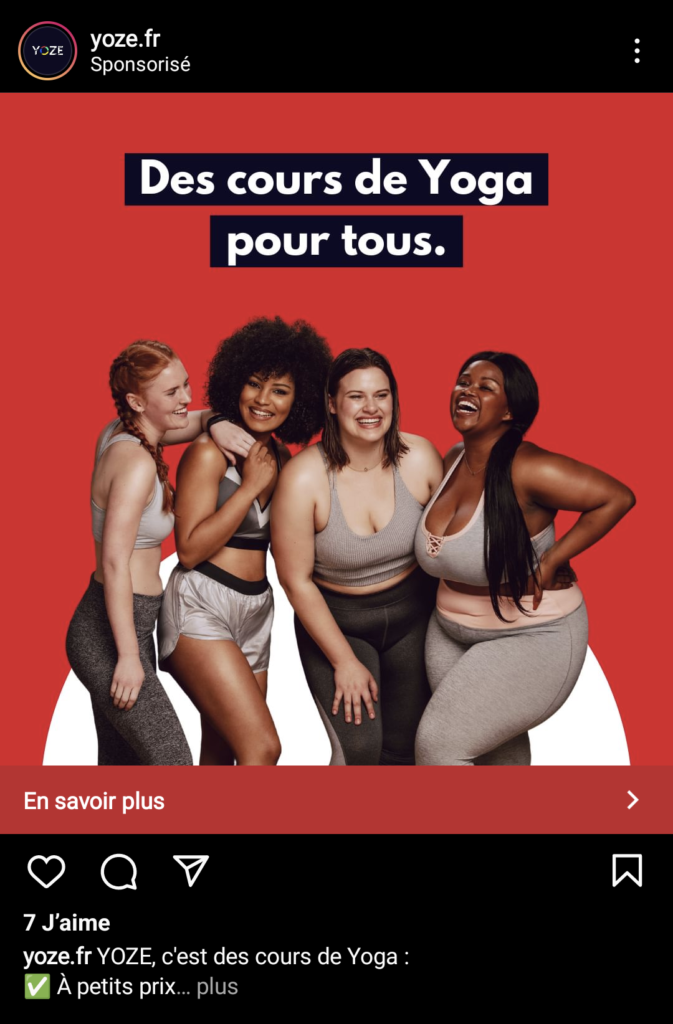

Voici deux exemples que j'ai pris en photo dans la rue et le métro parisien (et vous en trouverez beaucoup d'autres en recherchant "publicités pour tous" sur Google Images).

Ici, le "pour tous" est aussi bien utilisé pour parler de l'accès à la santé, fondamental, que de l'accès à la galette des rois, qui l'est moins.

D'ailleurs, même quand l'image représente exclusivement des femmes, comme ici cette publicité pour des cours de yoga, ils sont "pour tous".

C'est étrange, absurde et d'autant plus frustrant qu'il y a une attention manifeste à représenter une certaine diversité de morphologies et de couleurs de peau.

Allez comprendre.

Et l'expression pour "pour tous" a une cousine, une autre rivière de pensée publicitaire qui joue sur le même tableau : "à tous ceux qui".

Qu'est-ce qui empêchait d'écrire dans l'image de gauche où on voit une femme (et encore une fois une femme racisée, preuve de l'attention à la diversité des profils représentés) : "Pour toutes celles qui..."

Réponse : rien. Et en plus, ça n'aurait pas coûter plus cher.

Attendez, vous pensez que les hommes se sentiraient moins concernés si c'était écrit au féminin ? Tiens donc.

...