commenter or not commenter ?

Pourquoi les hommes ne commentent-ils pas les publications des femmes sur LinkedIn, qu'elles parlent de violence, de carrière ou même simplement de leurs sourcils ? Comment les aider à sortir du silence ? Et comment en finir avec les euphémisations constantes du vocabulaire des violences sexistes et sexuelles ? Début de réponses.

Ce qui me vient en tête alors que j'essaie de trouver une accroche pour cet article est l'impression de télescopage. Celui de deux évènements, un passé et un futur, qui ont mis un mot au coeur des mes réflexions et de mon activité récente sur les réseaux sociaux : la violence.

La violence du silence

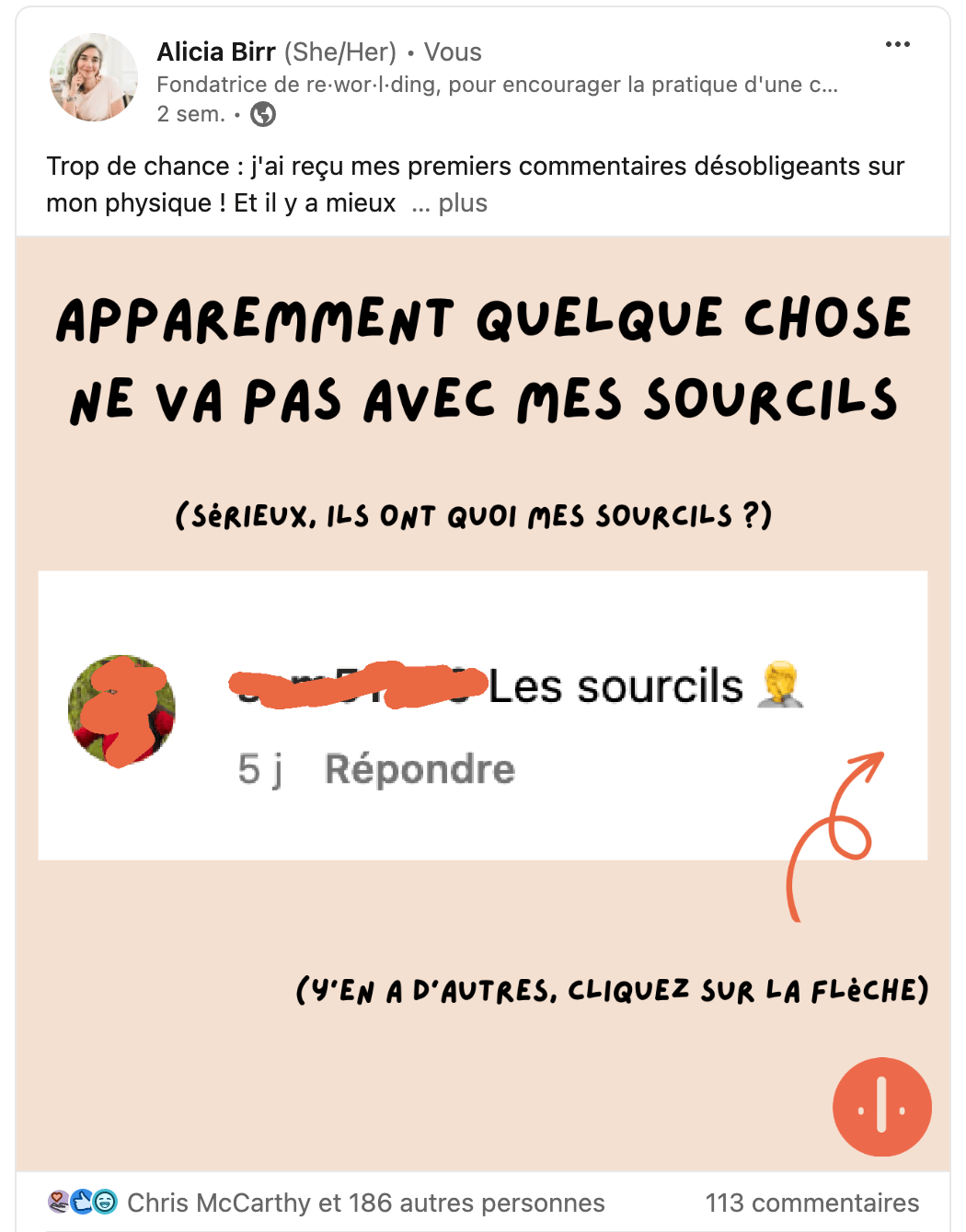

une histoire de sourcils

Le premier évènement est mineur et insignifiant à l'échelle de ce que le monde vit en ce moment : après avoir été interviewée par Welcome to the Jungle sur le langage inclusif dans une vidéo qui a été beaucoup vue et partagée, notamment sur Linkedin et Instagram, j'ai reçu pour la première fois des commentaires désobligeants sur mon apparence physique. Vu leur nature absurde, ça m'a plutôt fait rigoler.

Mais ce qui m'a beaucoup moins fait rire, c'est que quand j'en ai parlé sur LinkedIn, seules des femmes ont partagé des commentaires de soutien (oui, c’est stressant cette histoire de sourcils).

Presque aucun homme ne l'a fait.

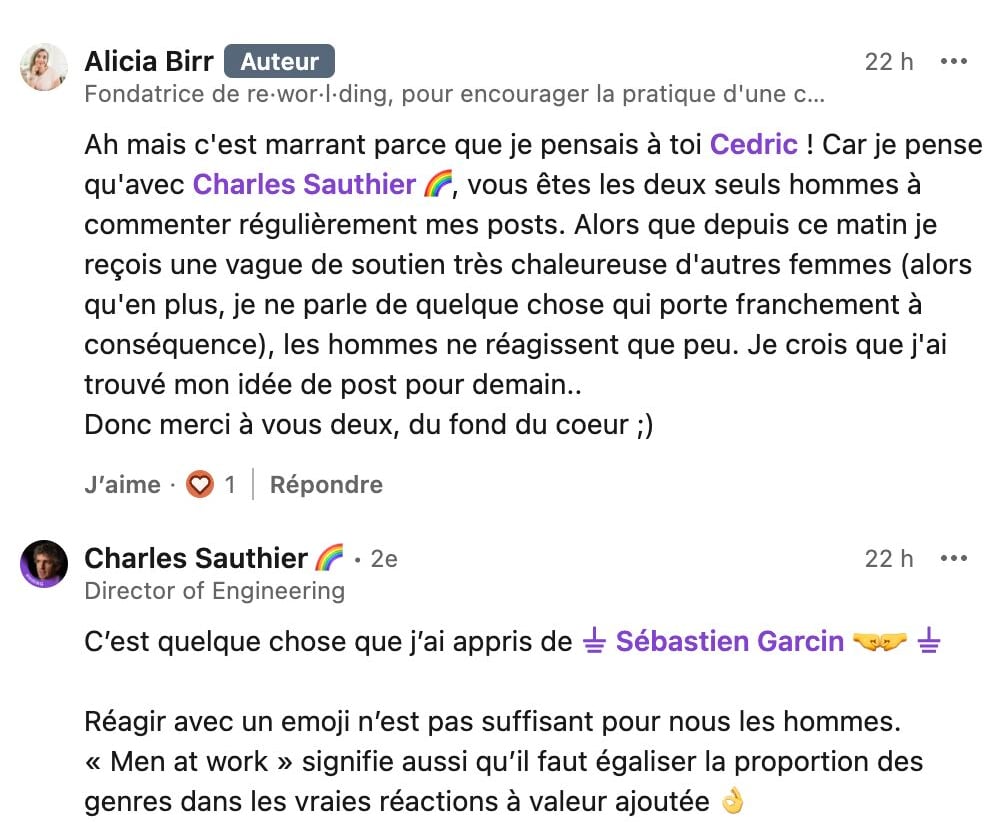

Ce n'était évidemment pas la première fois que je faisais ce constat : de manière générale, sur les réseaux, les personnes qui me suivent et réagissent à mes publications sont des femmes en grande majorité. Et apparemment, les femmes de mon entourage observent la même chose sur leur propre feed : ce sont d'autres femmes qui les soutiennent, les félicitent, les questionnent.

Là, c'était la goutte de trop. Je veux bien entendre (et encore) que les hommes aient du mal à prendre la parole sur les violences systémiques, mais sur une histoire de sourcils, non. Alors j'ai utilisé les réseaux pour essayer de comprendre les réseaux et j'ai demandé aux hommes qui me suivent pourquoi ils ne commentent pas mes publications.

les peurs des hommes

Des nombreuses interactions qui ont suivi j'ai compris les principales raisons :

Commenter, c'est se rendre vulnérable

- difficulté à exprimer des émotions en général, et a fortiori en ligne

- préférence pour les conversations privées entre hommes plutôt que les conversations publiques sur les réseaux

- peur de s'afficher comme soutien des femmesCommenter, c'est s'immiscer dans un espace où on ne se sent pas bienvenu

- intériorisation de l'injonction à se taire pour ne pas "mansplainer"

- peur d'être attaqué ou rejetéCommenter, c'est être intellectuellement irréprochable

- peur d'être illégitime sur un sujet qui ne les concernerait pas

- peur de ne pas pouvoir apporter une valeur ajoutée, de rester creux et superficiel

Ce qui me frappe dans ces raisons, c'est qu'elles sont pour beaucoup traversées par la notion de violence, et notamment la conscience de certains hommes de pouvoir ajouter de la violence à la violence (par exemple en commentant le post d'une femme qui parle d'agression sexuelle) en pénétrant (mot que j'use à dessein) dans l'espace des commentaires, un espace public (puisque sur un réseau social relativement ouvert), mais considéré comme une extension de l'espace privé des femmes, où elles se retrouveraient entre elles et rejèteraient les hommes qui voudraient en faire partie.

Ce raisonnement est dans la lignée de l'image de la maison qui circule souvent quand on essaie de décourager (en général, en vain) les trolls et autres haters qui viennent insulter ou harceler en ligne : qu'est-ce qui se passerait si je venais dans ta maison sans y être invitée pour déverser des insultes sur ton canapé ? Mon compte Insta c'est ma maison, n'y entre pas qui veut.

Dans cette logique, on peut comprendre les peurs des hommes à y entrer sans consentement car ils considèrent les publications LinkedIn des femmes comme des espaces privés, de non-mixité.

Sauf que LinkedIn, encore plus que les autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, est pour moi une continuité de l'espace public, notamment parce que (en théorie) les identités n'y sont pas anonymes. Et dans cet espace, chacun et chacune doit pouvoir s'exprimer.

Est-ce à dire qu'on devrait commenter à tout bout de champ ?

Non bien sûr. Là aussi, il faut faire travailler son esprit critique pour aviser en fonction des situations et des contextes.

Et surtout, il faut se souvenir qu'un commentaire, bien plus qu'un simple like ou une réaction, c'est aussi une manière, notamment pour les hommes, de démontrer concrètement leur engagement pour l'égalité de genre.

le chemin de Bloup

Parce que nous sommes des infatigables pédagogues du féminisme, ma copine / collègue de collectif Kapik Namias-Muntlak et moi avons imaginé un outil pour guider (celles mais surtout) ceux qui hésitent à commenter les publications écrites par des femmes (ou de manière générale des personnes) qui partagent une nouvelle professionnelle mais surtout un témoignage difficile ou un engagement politique.

Cet outil prend la forme du chemin de Bloup, un personnage qui se balade sur les réseaux, tombe sur un post qui l'interpelle mais ne sait pas s'il faut le commenter ou pas et si oui, comment.

Je vous laisse découvrir Bloup sur LinkedIn , Instagram ou en version affiche téléchargeable, diffusable et partageable à qui vous le voudrez.

...