bonne année Madame le directeur !

Pour la première newsletter re·wor·l·ding de l'année, je vous propose une réflexion en forme de résolution autour d'une thématique classique mais pas si consensuelle que ça du langage inclusif : la féminisation des noms de métiers.

J'ai plein d'anecdotes à raconter autour de la féminisation des noms de métier, c'est-à-dire le fait d'employer un nom de métier au féminin quand on parle d'une femme (dire autrice, cheffe, directrice, commandante...). Parmi ces anecdotes, une avocate affirmant que "dans son métier, c'était impossible" ; des associations de femmes qui préfèrent utiliser le faux féminin "entrepreneure" plutôt que "entrepreneuse" ; une femme défenseuse du langage inclusif mais refusant d'utiliser le mot mairesse pour parler d'elle et j'en passe.

Entendons-nous bien : ces femmes ne font pas ce choix parce qu'elles sont ignorantes ou forcément ultra conservatrices. Il serait malhonnête et désobligeant d'affirmer cela. Parfois d'ailleurs, ce n'est pas tant un choix qu'un automatisme, une habitude jamais vraiment questionnée.

Pourtant, pour qui connait le pouvoir et l'impact potentiel du langage inclusif, choisir en conscience d'adopter un nom de métier au féminin quand on est une femme peut être extrêmement puissant, pour soi, pour son entourage et pour la société dans son ensemble. Et en ce mois de janvier 2025, j'avais envie d'encourager cette conversation et, pourquoi pas, d'inspirer quelques femmes à réfléchir à une seule et unique résolution, facile à tenir et à l'impact démontré : féminiser son nom de métier.

Petit retour historique sur les noms de métiers

Je ne vais pas vous faire un récapitulatif de la longue histoire des noms de métiers, d'autres ont fait ça avant moi, et très bien, comme Eliane Viennot dont l'ouvrage Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! a fait date à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs la découvrir en podcast, c'est toujours un super moment de l'écouter parler.

Mais il y a quand même quelques repères que vous devez avoir en tête :

les noms de métiers ont été les premières victimes de la vague de masculinisation de la langue française, déclenchée par l'Académie Française au 17e siècle. Les mots qui désignaient jusqu'alors au féminin des métiers prestigieux sont rayés du dictionnaire et peu à peu perdus par l'usage. Le mot "autrice" est en l'emblème le plus connu et a depuis fait l'objet de nombreuses recherches visant à le réhabiliter (comme le livre d'Aurore Evain, Histoire d'autrice de l'époque latine à nos jours).

en France, c'est dans les années 1980, avec l'arrivée au pouvoir de femmes en politique, que la question de la féminisation des noms de métiers revient sur le devant de la scène : les premiers guides de féminisation paraissent, comme le fameux Femme, j'écris ton nom (accessible gratuitement ici), né des travaux de la commission lancée en 1984 par Yvette Roudy, alors Ministre des droits des femmes. Commence aussi la querelle des noms de métiers, très bien racontée par Bernard Cerquiglini dans Le ministre est enceinte, porté notamment par le farouche refus de l'Académie Française.

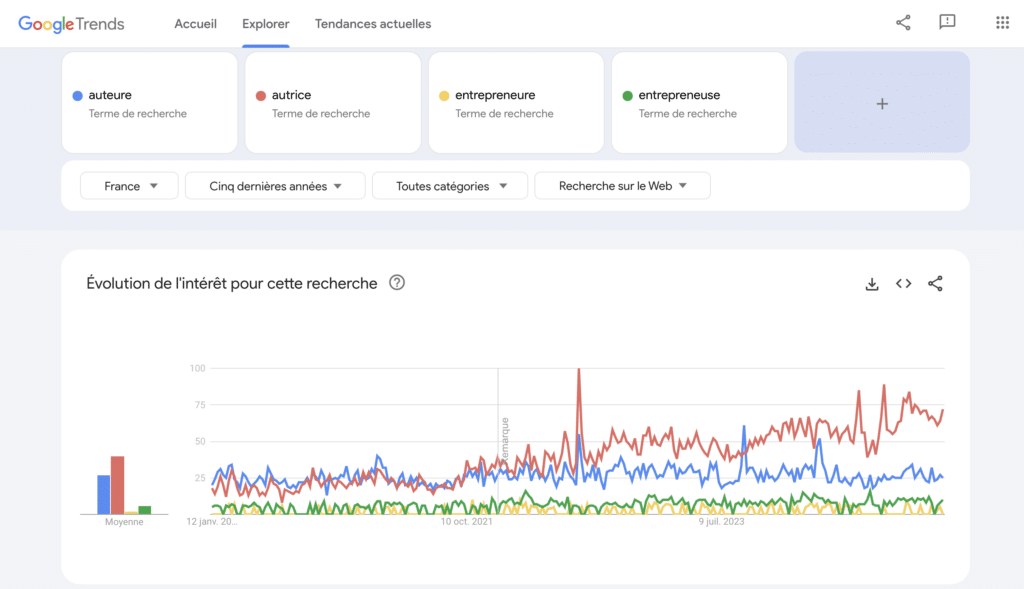

Aujourd'hui, la féminisation (ou même la reféminisation comme le dit Eliane Viennot) est considérée comme la base du langage inclusif en français, et les usages ont largement suivi : Elisabeth Borne n'a jamais été appelée “Madame le Premier Ministre” au moment de son arrivée à Matignon et le mot "autrice" ne choque plus tant l'oreille. Un petit tour sur Google Trends nous démontre même que depuis le début des années 2020, les recherches pour les mots "autrice" et "entrepreneuse" ont dépassé celles pour "auteure" ou "entrepreneure", des faux-féminins importés du Québec dans les années 70.

Evolution des recherches en ligne pour auteure/autrice, entrepreneure/entrepreneuse

Evolution des recherches en ligne pour auteure/autrice, entrepreneure/entrepreneuse

La féminisation des noms de métier, un consensus mou.

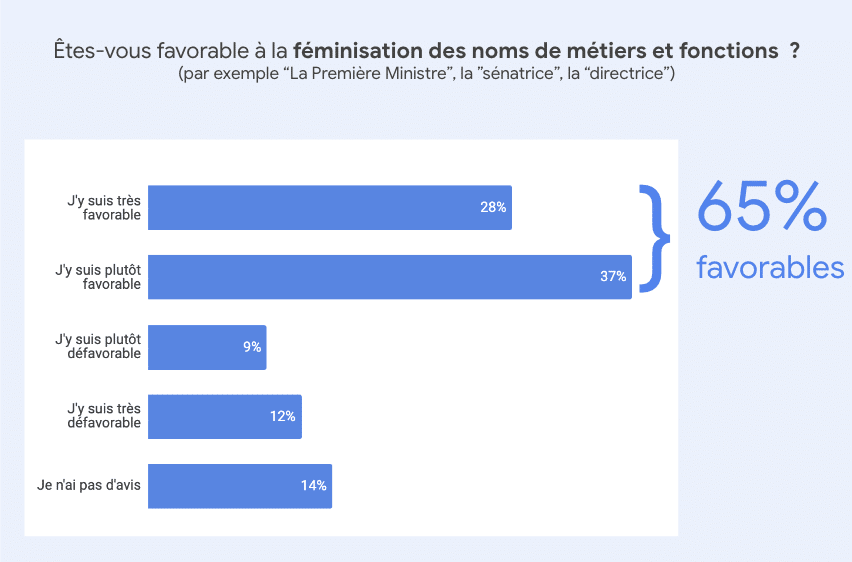

D'ailleurs, la féminisation des noms de métiers est la plus consensuelle des 3 grandes conventions du langage inclusif quand il s'agit de rendre visibles les femmes dans la langue : un sondage mené par Google et Mots-Clés en 2021 a montré que 65% des internautes en France y étaient favorables, alors que les termes englobants ou non genrés sont acceptés à 56%, et le point médian à seulement 39%.

Mais ce sondage révèle aussi que 21% des internautes expriment un avis défavorable. La favorabilité n'est donc pas écrasante et le consensus peut être qualifié de mou.

Plusieurs phénomènes illustrent d'ailleurs que la féminisation des noms de métiers, qui traduit la féminisation des métiers eux-mêmes, notamment les plus prestigieux, ne va pas encore de soi à l'échelle de la société. Par exemple :

...